HID (ディスチャージ・キセノン)

HIDとは・・・、「High Intensity Discharged」の略。

「High = 高い ・ Intensity = 強さ ・ Discharged = 放電」の意味からも分かるように、HIDライトは自動車の12V・24Vの電圧を約2万Vまで昇圧し、高電圧の放電による発光で点灯させる、蛍光灯にも似たシステムのライトです。

HIDの別名で 「ディスチャージ」や「キセノン」とも呼ばれ、名称が違っていてもシステムは全く同じ物です。

ちなみに、 「ディスチャージ = 放電」・「キセノン = HID球に封入されているガス」という意味です。

ライトを点けた瞬間の 「ピカッ!ブィ~ン」という光り方に特徴があり、輝白色・青白色など透き通るような非常にキレイで明るい光が特徴。

特徴

従来のハロゲンランプの約2倍の明るさなのに、消費電力はハロゲンの約半分!

また、ハロゲンランプのフィラメント(発光体)を使用した熱電式と違って、HIDは発光体を持たない放電式ですので、HIDランプ球(バーナー)はハロゲン球の10倍以上の長寿命です。

ハロゲン球

HID。 ハロゲンでは届かなかった前方車両が、HIDでは確認出来ます。

色温度

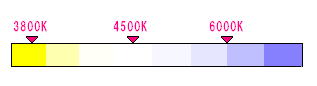

HIDの光の色を表すために、4000kや6000kというような 色温度の ”k”(ケルビン)という単位を使いますが、数値が小さくなれば「白→黄色」、数値が大きくなれば

「白→青」というように光の色が変化します。

ちなみに、ノーマルのハロゲンランプが3200kくらいで、正午の太陽光の色温度が5500k~6000kと言われています。

色温度のイメージ

色温度は光の明るさを表すものではありません。 8000kを超えるような色温度になると、光が青くなりすぎて逆に暗く見え難くなります。

私の個人的にオススメする色温度は、太陽光に近い5000~6000k前後です ^^ (何種類か試した中で一番明るく・青白い光がこのあたりのケルビン数)

但し! 同じ6000kでも、製造メーカーにより発光色が若干異なりますが・・・。

用語知識

ハイワッテージHID

通常のHIDは 「35W」だが、これを 「55W」前後までハイワッテージ化したHID。 同じHIDシステムでも、ハイワッテージHIDはより明るく点灯するが、HIDバーナー(球)の寿命は極端に短くなってしまいます。 ちなみに・・・、例えば

6000Kのバーナーを、「35W」と 「55W」のシステムで点灯比較した場合には、ハイワッテージ化された「55W」の方が、若干ケルビン数が低くなる。

バイキセノン

一般的にはヘッドライトのHi/Low切り替えで、HiビームもHIDが照射するシステム。 単純に言えば、1つの発光体でHiビームもLowビームもHID化されたもの。

デジタルバラスト

バラストにデジタル回路が組み込まれたもの。 一般的に昇圧された電圧の安定性に優れているとされ、バーナーの点灯から光の安定までの時間も短いらしい。

インバーター

変換器のこと。 HIDシステムは交流電源だが、自動車で一般的に使われる電源は直流電源。 これだとクルマで使用できないので、クルマから供給される直流電源を、HID発光に必要な交流電源へと変換してやり、、 またその役割をもつシステムのこと。

イグナイター

HIDで使用する電圧も、これまた2万ボルトと、、 車に流れる電圧程度ではお話になりません。 そこで、クルマで使用されている12V・24Vの電圧を、約2万Vの高電圧まで昇圧するシステム、、 これがイグナイター。 昇圧器とも。

バラスト

俗に言う安定器。 約2万ボルトまで昇圧された高電圧を、安定、そして制御するためのシステム。

ちなみに、このバラストには一般的には ”イグナイター” と ”インバーター” も共存しており、(イグナイターのみ別個の場合も) またこれら3つ、もしくは2つのシステムを合わせて(ひとまとめにして)バラストと呼ぶことも多く、まあ簡単に言えば、、 HIDシステムの電源部とでも言っておきましょうか。。

バーナー

HIDの発光体のこと。 ハロゲンで言えば ”フェラメントを含む球そのもの” にあたるもの。

部品構成

先ず、自動車の直流電源を、HID発光に必要な交流電源へ変換する為に、インバーター(変換器)で交流電源へ変換。

次に、12V・24Vの電圧を約2万Vの高電圧まで昇圧する為に、イグナイター(昇圧器)で昇圧。

そして、高電圧を制御するためのバラスト(安定器)を経て、、 バーナー(HIDの球)へ電源が供給され発光! ・・・というわけです ^v^)ノ

取扱い注意点

HIDは、従来のハロゲンバルブとは全く異なったシステムですので、HID球(バーナー)のみ購入しても使用できません。

バーナーとバラストキットがバラ売りされている製品も多いので、購入の際は十分ご注意下さい。(お店の方によく聞いてから購入しましょう! 従来のハロゲン・ハイワッテージバルブのような感覚で、バーナーの発光部のみ購入し、使えないとのクレームは非常に多いらしいです)

それと自動車のヘッドライトなどは、バルブ形状の種類が何通りもあります。(H4とか)

ハロゲンからHIDへシステム変更される場合には、必ず対応バルブの種類も十分ご確認の上ご購入下さい。(取付車両の情報を共有し、お店の方とよく相談してから購入しましょう!)

最後に、、

HIDライトシステムは高電圧を使用する製品です。 誤った取り付けは大変危険ですので、(また取付けは間違っていなくとも、不備が多いと漏電の危険性も) ご自分で取り付けを行う場合には、製品メーカーの取扱説明書を十分に読まれた上で作業を行うか、最初から整備工場など取り付けを熟知した作業経験・知識のあるプロメカニックへ取り付け依頼をしましょう。(知識に不安がある方は、絶対にご自分で取り付けしないで下さい!)

ちょいと自動車に関する部品知識集