車検対応品なのに車検に通らない?

カー用品店で購入した”車検対応”パーツ。

しかしイザ車検へ出してみると、、

車検工場から「車検に通らないので交換します」とのこと。

何で!? そんなことあるの!?

車検対応かどうかはあくまで現場次第

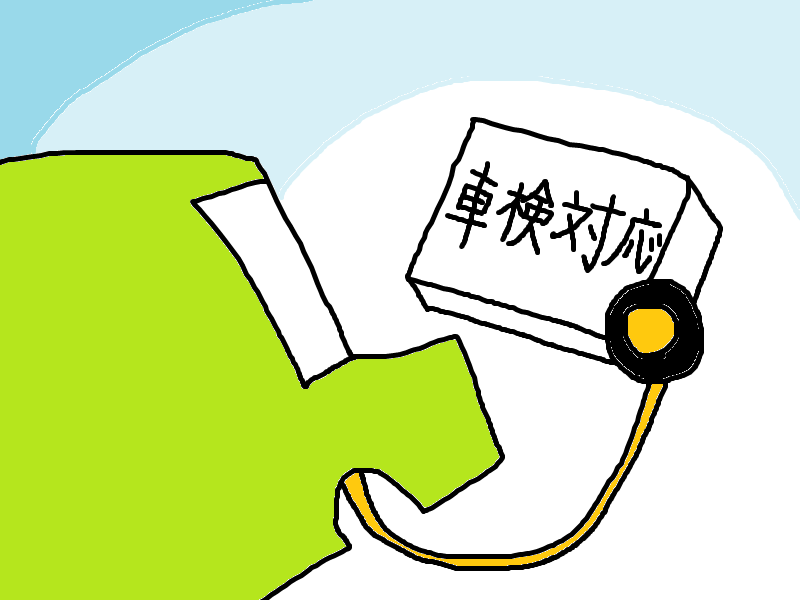

”車検対応”。 確かに、そのパーツが車検に通る合法なモノかそうでないモノかを見分けるための一つの商品表記ですが、

ただこの表記は あくまで製品を製造販売する企業やお店側の一見解であって、、 車検の可否を判断する検査員(国家資格)による見解ではございません。

つまり例えパーツが対応品だとしても~ 現場で合格か否かの判断権限のある検査員による見解がNGであれば! どう抗ってもNGとなってしまうわけで。。

車検対応表記 < 検査員の判断

※ 車検現場において、絶対的な判断権限を持つのは検査員です。(法律) 検査員がNOと言えば絶対に通ることはありません。

結論: 対応か否かは、最終的には現場(車検工場等)の検査員の見解による。 パーツの対応表記は基準とはならない。

車検対応パーツということで検査員を納得させる事は出来る?

でも対応品ということで購入しているのだから、NGと言うことであれば納得いきません。

なので対応品パーツということで改めて、検査員を説得し納得させ、車検を通してもらうことはできない?

検査員がそれに納得してくれれば大丈夫かもしれませんが、もし納得してくれない場合には 依然として状況に変わりはないでしょう。

もう一度言っておきますが、

対応品と言う表記はあくまで販売する側の見解。現場で車検を行う側の見解ではありません。

なので工場側が依然としてNGであれば~ それ以上はもうどうやっても。。

でも何でこんな事が起こる?

車検対応というからには、相応の十分な根拠はあります。もちろん検査員(国家資格)による監修や見解材料も入っていると思われ、いずれにしても表記には十分な前提はあるでしょう。

しかし車検に関する法律って、(保安基準) けっこう曖昧な部分も多いんですよね。。

例えば、ヘッドライトに関する基準では、灯火の色は”白”と定められておりますが、(保安基準第32条)

でもそもそも光の色ってどの地点が白であって どこから白でないかなんて・・ またそんな基準も人それぞれ。見る人によってそこそこ誤差もあろうかと思われ。。

つまり、とある検査員は白と判断しても、またとある検査員も白と判断するとは限らないわけで。。。

今回一件に当てはめてみると、販売側は基準適合範囲と判断しているが、しかし現場の検査員側は基準適合範囲が微妙にずれており、(製品が個々見解基準内に当てはまらない) 双方見解が一致しないため ⇒ 車検に通らない という事象が発生したと。

とまあこんな感じで、

簡単に補足しておけば、保安基準という法律が曖昧であるため こういった事態が起こってしまうという感じで。

検査員の保守見解の影響なども

なお最後に補足程度までに、、 検査員の保守見解が影響する可能性についても触れておきましょうか。

上記では、双方の見解違いによるものと そう説明させていただいておりますが、中には、その違いが「保守的」な意味合いでズレが発生する場合もあり、、

それが起因して車検に通らないなんて事も。

なにそれ?

例えば先ほどのヘッドライトの色。白かどうかといった基準をもう一度掘り起こしてみまして、、、

場合によっては、白か黄色か判断し難いグレーゾーン的な位置にある製品もあるでしょう。(白と言われれば白だが、黄色と言われればそうかな? みたいな)

と、そんな時~

現場で実際に車検を行う側である検査員は、こういったグレーゾーンにある製品は”黒”寄りの判定をすることが多く、

いわゆる、判断に困った時・迷った時は”黒”にしておけばOK的なアレ。(⇒ 関連)

まあそういった見解違いからこういった事象が発生してしまう事も。